光电混合计算新范式

核心技术

光子矩阵计算(oMAC)、片上光网络(oNOC)及片间光网络(oNET)构成曦智科技“光电混合计算新范式”

白皮书下载

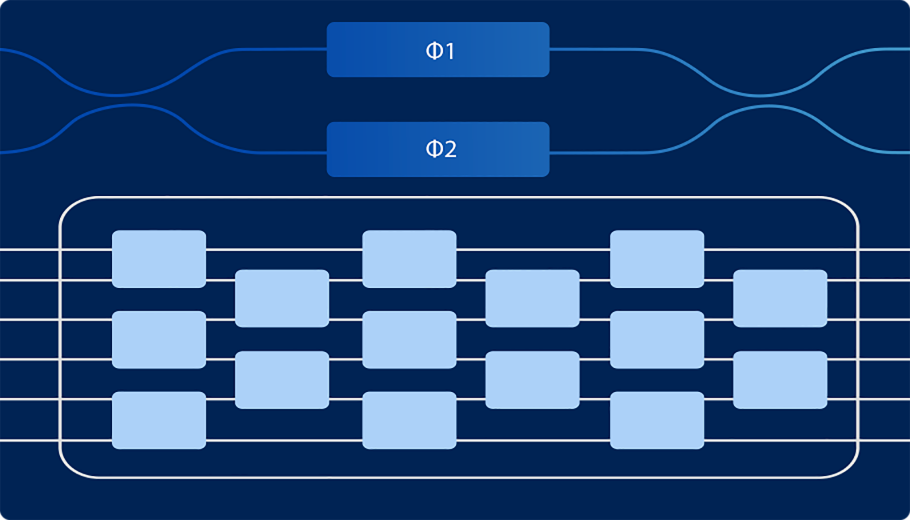

oNOC

片上光网络

数据在光芯片网络中传递:

1. oNOC可以实现单个电芯片(EIC)内部的数据传输

2. oNOC也可以实现封装内部多个电芯片(EIC)之间的数据通信

3. oNOC的能效比降低至<1pJ/bit,是eNOC的1/6

oNET

片间光网络

光芯片起到类似optical BUS的作用,将单元内部需要传输的数据集中起来,通过光传播介质(如光纤)与其他单元进行数据交互

1. oNET传输速率远大于eNET

2. oNET能耗约2pJ/bit,是Nvlink3.0的1/4

3. oNET延迟约3.5ns,是Nvlink3.0的1/3

发展简史

走进光电子